Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫

Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫

(城砦とダムのある村のペーニャ・ガルシア)

(城砦とダムのある村のペーニャ・ガルシア)

Portugal Photo Gallery --- Penha Garcia

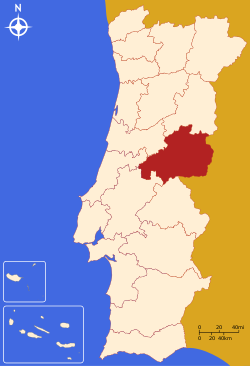

ペーニャ・ガルシア Penha Garcia 5月20日午前(晴天)モンサントは、12年前の冬にも訪れたことがある村で、ポルトガルらしい村に選ばれている。再訪問した岩の村モンサントの近くには歴史的な村がいくつもある。 モンサントからスペインよりのペーニャ・ガルシアまで、タクシーで行くことにした。 ホテルの知り合いのタクシー運転手は、モンサントの下の村に住んでおり、普段は農園を経営している。  小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

|

≪ペーニャ・ガルシア≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪ペーニャ・ガルシア≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

![]()

ペーニャ・ガルシアの説明

ペーニャ・ガルシアの説明

|

|

リスボンから、バスで3時間でカステロブランコに到着する。 |

![]()

≪ペーニャ・ガルシア≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪ペーニャ・ガルシア≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

![]()

|

「ポー君の旅日記」 ☆ 城砦とダムのある村ペーニャ・ガルシア ☆ 〔 文・杉澤理史 〕 ≪2016紀行文・4 《モンサントの不思議発見!》 「けいの豆日記ノート」 《モンサントの曙(あけぼの)》 「けいの豆日記ノート」 《モーニングタイム》 「けいの豆日記ノート」 《歴史的な城砦の村々》 「けいの豆日記ノート」 《ぺーニャ・ガルシア》 「けいの豆日記ノート」 路地を歩いていて感じたことだが、赤味を帯びた石畳は荒々しくきめ細やかさに欠け、こちらも赤味を帯びた家壁の石積にも計算された細やかさが感じられない。

この地にはかつての石組技術に長けたテンプル騎士団は関与していなかったのかも知れない。

石壁に{PENYA GARCIA}と書かれた地図があった。

カステロに昇る前に展望台があり、そこから山の中にあるダムが見れそうだから、頑張れという。暑いが水が無い。

店が無いから仕方ない。 *「地球の歩き方」参照*

終わりまで、ポルトガル旅日記を読んでくださり、ありがとうございます。 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2016年版≫ バックナンバー&予定は、こちらからどうぞ・・・

2016−1話 Lisboa 14 |

2016−2話 Castelo Branco 2 |

2016−3話 Monsanto 2 |

2016−4話 Penha Garcia |

2016−5話 イダーニャヴェリア |

| 2016−6話 モンサント3 |

2016−7話 カステロノヴァ |

2016−8話 カステロブランコ3 |

2016−9話 グアルダ |

2016−10話 ピニエル |

| 2016−11話 カステロロドリゴ |

2016−12話 アルメイダ |

2016−13話 カステロメンド |

2016−14話 ポルト14 |

2016−15話 アマランテ2 |

| 2016−16話 ポルト15 |

2016−17話 ポルト16 |

2016−18話 ブラガ3 |

2016−19話 ボンジェズス |

2016−20話 ブラガ4 |

| 2016−21話 アザルージャ |

2016−22話 リスボン16 |

2016−23話 リスボン17 |

2016−24話 リスボン18 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2013年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・

2013−1話 Lisboa 13 |

2013−2話 Cascais 3 |

2013−3話 Nazare 2 |

2013−4話 Batalha 2 |

2013−5話 Alcobaca 2 |

2013−6話 Caldas da Rainha2 |

2013−7話 Nazare 3 |

2013−8話 Porto de Mos & Ciria |

2013−9話 Coimbra 5 |

2013−10話 Coimbra 6 |

2013−11話 Visau 2 |

2013−12話 Porto 12 |

2013−13話 Barcelos 2 |

2013−14話 Gumaraes 2 |

2013−15話 Ponte de Lima & Lindozo |

2013−16話 Porto 13 |

2013−17話 Porto 14 |

2013−18話 Queluz 2 |

2013−19話 Lisboa 14 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2012年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・

2012−1話 Lisboa 10 |

2012−2話 Santarem |

2012−3話 Entroncamnto |

2012−4話 Tomar 2 |

2012−5話 Tomar 3 |

2012−6話 Coimbra 3 |

2012−7話 Cantanhede & anca |

2012−8話 Piodao |

2012−9話 Coimbra 4 |

2012−10話 Penela |

2012−11話 Azaruja&Evoramonte |

2012−12話 Elvas 2 |

2012−13話 Elvas 3 & Badajoz |

2012−14話 Estremoz 2 |

2012−15話 Monsaraz 2 |

2012−16話 Evora 4 |

2012−17話 Evora 5 |

2012−18話 Lisboa11 & Cacihas2 |

2012−19話 Lisboa 12 |

2012−20話 Mafra 3 & Ericeira 2 |

≪ポルトガル写真集&紀行文・2008年版≫ バックナンバーは、こちらからどうぞ・・・

2008−1話 Lisboa 5 |

2008−2話 Cascais 2 |

2008−3話 Estoril 2 |

2008−4話 Sintra 2 |

2008−5話 Sintra 3 |

2008−6話 Lisboa 6 |

2008−7話 Portalegre |

2008−8話 Castelo de Vide |

2008−9話 Portalegre 2 |

2008−10話 Portalegre 3 |

2008−11話 Portalegre 4 |

2008−12話 Mrvao |

2008−13話 Lisboa 7 |

2008−14話 Lisboa 8 |

2008−15話 Cristo Rei |

2008−16話 Cacihas |

2008−17話 Nogueira Azeitao |

2008−18話 Fresca Azeitao |

2008−19話 Evora 2 |

2008−20話 Beja |

2008−21話 Beja 2 |

2008−22話 Serpa |

2008−23話 Vila Vicosa |

2008−24話 Borba |

2008−25話 Redondo |

2008−26話 Evora 3 |

2008−27話 Arraiolos 2 |

2008−28話 porto 8 |

2008−29話 Aveiro 2 |

2008−30話 Costa Nova |

2008−31話 Braga 2 |

2008−32話 porto 9 |

2008−33話 porto 10 |

2008−34話 porto 11 |

2008−35話 Lisboa 9 |

|

☆ リスボンシリーズです・・・過去の写真や話も読んでくださいね。 ☆ リスボン1 ・リスボン2 ・リスボン3 ・リスボン4 ・リスボン5 ・リスボン6 ・リスボン7 ・リスボン8 ・リスボン9 ・リスボン10 ・リスボン11 ・リスボン12 ・リスボン13 ・リスボン14 ・リスボン15 ・リスボン16 |

|

☆ ポルト Porto シリーズです ☆ ポルト1 ・ポルト2 ・ポルト3 ・ポルト4 ・ポルト5 ・ポルト6 ・ポルト7 ・ポルト8 ・ポルト9 ・ポルト10 ・ポルト11 ・ポルト12 ・ポルト13 ・ポルト14 ・ポルト15 ・ポルト16 ・ポルト17 |