|

「ポー君の旅日記」 ☆ 14世紀の城跡が残るピニェル ☆ 〔 文・杉澤理史 〕

≪2016紀行文・10≫

=== 第5章●グアルダ起点の旅 === 〔おいら〕を【野老】に【襲名披露】した日だった

《国境の町》

昨日30℃もあるベイラ・バイシャ地方の中心地〈カステロ・ブランコ〉から朝9時出発の高速バスに乗った。

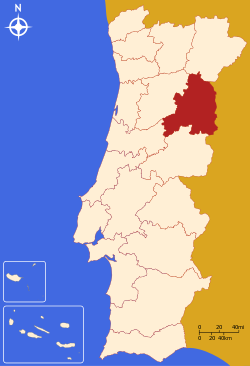

スペイン国境から20kmもないこの国境の町に来ないと、ポルトガル政府が認定した「歴史的な村」巡(めぐ)りができない。

つまり「歴史的な村」巡りの交通の便が悪く、バスか、レンタカーか、タクシーか、さもなくば歩かなければ、それぞれの現地を巡る旅は不可能だった。

因(ちな)みに、〈カステロ・ブランコ〉も、1807年のナポレオン軍によって崩壊された苦渋の地でもあった。

以来、209年が過ぎた現在、この地方の華々しい中心都市として蘇(よみがえ)るほどの勢いを残し、現在もなお高層住宅の建設群工事が進んでいた。

草原地帯の変化に乏しい車窓風景が続き、そこに揺りかご状態の心地よい振動の睡魔が襲う。更に我らに襲って来たのは足元からにじり寄り、這(は)い上がって来た寒さ。

まさか、その寒さで目が覚めようとは思いもしなかった。乗車時間1時間45分。

そこが、標高1056mのポルトガルで一番高い所にある〈グアルダ〉だと教えてくれたのは、サングラスが似合う高速バスの粋な運転手だった。

「けいの豆日記ノート」

今回の旅で、モンサントに行くことは最初に考えていた。

せっかく、モンサントまで行くのだから、グアルダにも寄り、その周辺にある歴史的な村々にも寄りたかった。

ガイド本の記載もなく、資料もなかったが、この機会を逃しては、もう行けないかもという思いもあったのである。

《グアルダの朝に想う》

5月23日(月)、6時30分起床。〈グアルダ〉の早朝は寒かった、と書き出したいところだが、実は部屋には暖房が入り心地よい温かさの目覚めであった。

しかし、顔を洗う水道水は吃驚(びっくり)するほどの冷たさ。歓喜に震え、身に沁みた。その冷たい高原の天然水を思わず口に含む。旨い、と思う。

水は買ったペットボトルで飲むものと決めた旅を続けていた。

しかし〔山間・冷水・標高1056m〕というキーワードが頭のネジを緩(ゆる)め、水道水を思わず口に含んで仕舞った後悔が消え去る前にうまい!と感嘆し、

その屈辱の水道水でウイスキーを割り、ぐいッと飲めば間違いなく「いける」と決めつけてしまった。

しかも、愛飲しているウイスキー〔CUTTY SARK〕が知多半島の新舞子海岸通りでも700ml瓶が1000円を切る安さで入手でき、

そのスコットランドのモルトが高地の谷間の里に届いているかと心配し、案ずることはあるまい、かつてはポルトガルの上質ワインのほとんどを買い占めていたお国だと聞き、

しかもそのお国イギリスは目と鼻の先であり、同じEU仲間(だった)が、ポルトガルの酒屋に〔カティ―サーク〕を運んで来ない筈はないし、

夕方の買い物が楽しみだとまで思いめぐらす我が身の軽さ、果敢無(はかな)さに思わず感涙。

いやはや、神聖な早朝にはやばやと持ち出す話ではなかった。後悔先に立たず、とはこのことか。

ポルトガルは我らにとっては、まこと過ごしやすい国であった。

それはおいらが住む愛知県の知多半島と殆ど「気候」が変わらない。

つまり、その日セントレア(中部国際空港)からふらり飛び立った服装で、2週間ポルトガルで過ごして来ても同じ姿で帰国できるほど気候が類似しているのだ。

だが今回は、北東のマロファ山地とエストレラ山脈に挟まれた山間の町〈グアルダ〉が、初冬のような寒さの地とは思いもしなかった。

ちょっとばかり驚いたが、少しばかりの寒さなど雨でなければ屁でもない。

宿の窓から澄み切った青空が飛び込んで来た。

ポルトガル政府が認定した「歴史的な村」巡りは、隣国スペインとの国境近くに接した村むらである。

ポルトガルはその国境線で幾多のにがく悲痛な苦難の歴史を強いられて来たことか。

今回の撮影取材旅は、その国境線を守り抜いて来た〈カステロ・ブランコ〉〈モンサント〉〈イダーニャ・ア・ヴェリャ〉〈ぺーニャ・ガルシア〉〈カステロ・ノーヴォ〉という

「歴史的な村」の〔今の姿〕を追い求め、今日も4か所の村むらをタクシーで走破しなければならない。

この企画立案者である写真家のロマンがずっしり詰まっていた。今日はその撮影取材旅を続けている、7日目の朝だった。

「けいの豆日記ノート」

よく、写真展のときに聞かれるが、「ポルトガルの水は、どうですか?」という質問である。

水道水は、そのまま飲める水であるが、できれば飲まないほうがいい。

というのは、石灰分が多いので、飲み続けると体にたまってよくないからである。

ミネラルウォーターのブランドの【ルーゾ】など、わざわざ、みんなが汲みに来る水もある。

コインブラ近くのブサコまでいく途中にあるルーゾという町で湧き出るミネラルウォーターである。

その他にも、山間の町や村には、良質のミネラルウォーターが出る場所はいくつもある。

《野老 襲名披露》

撮影機材の準備を済ませ、寒さ防御準備を済ませ、モーニングを済ませ、そして、忘却の彼方に決して押しやってはならぬトイレをゆっくり済ませ、

タクシーが迎えに来てくれるまでの30分間を〈グアルダ〉早朝散歩取材にした。

過ぎ去った刻(こく)は戻らないが目先の寸時の流れは拾っておこう。ケチケチ旅は時間を無駄にしない旅でもあるが、坂道の多い旅はおいらにとっては辛い旅である。

相棒は宿前の坂道石畳道路を軽いフットワークでモコモコ羊(寒さしのぎで急ごしらえのモコモコ重ね着。羊は、まッいいか)は登って行きながら、立ち止まってはシャッターを切る。

空は青く輝いている。だが太陽の陽射しはまだ山間(やまあい)の大地には届かない。

真っ赤な厚手ジャンバーをひるがえし若い女性が追い抜く。

『ボン ディーア!』と声をかけカメラマンは登って行く女性の後ろ姿にシャターを切る。

紫色のリュックを背負った学生風の女性が長い黒髪を左手で撫で上げ「ボン ディーア!」と挨拶してくれる。

『オブリガーダ!』嬉しげなカメラマンの声が弾んで応える。

白いお髭に洒落た薄茶の皮ジャンに白いマフラー姿が似合う初老が、白頭を寒そうに撫ぜ撫ぜしながらカメラマンに近寄り話しかける。

カメラマンの『ソウ ジャポネーザ』の声が聞える。そのひとことで白い口髭が嬉しそうに頷くその笑顔がいい。

相棒のシャッターが鳴る。DM野郎はその一瞬を見逃さない。

宣伝用写真をそっと撮る「おいら」は、76歳の「老人野郎」である・・・。

ここまで書いて、はたッ!と膝を打つ。

「おいら」には歳がない。「おいら」の前には76の数字が必要だが、「老人野郎」にはそれなりの歳を感じさせる。

「おいら」は、閃いたのだ。『おいら老人野郎』の7文字をぎゅッと左右から押しつぶせば『野老』のふた文字が、おぎゃ〜ッ!と飛びだした。

即決である。思い付きではあるが、今後は「おいら」のことを『野老(やろう)』と記す。野老は思った、とか、野老は荒野を目指した、とか。

つまり、拍子木♪チョ〜ン!【野老 襲名披露】にてござりますゆえ皆々様、である。

「けいの豆日記ノート」

モーニングの時間は8時からであったが、7時半ごろ、朝食用の部屋をのぞくと、鍵が開いていて、すでにひとりの男性がモーニングを食べていた。

モーニングは早く済ませたいので、すぐに食べることにした。

席が空いているし、トイレもゆっくりとできるのである。

昨日、チェックインの時に受付にいた女性が、モーニングの担当でもあった。

とても気さくな女性で、重い荷物を運ぶのを手伝ってくれたり、部屋のカギが開けにくいのを何度もコツを教えてくれた。

スーツケースを階段で運ぶのはとてもたいへんである。

見かけによらず、力持ちであった。

とても感じのいい女性であったので、折鶴といっしょに金魚の形のポーチもあげたのである。

なにげない折鶴であったが、鶴の恩返しが本当にあること、後になってわかるのである・・・

《襲名披露後の野老のふたこと》

観光国家を目指すポルトガル共和国の交通網は、この15年間で飛躍驀進(ひやくばくしん)した、と野老は思う。

2001年に初めて首都〈リスボン〉から、東京・名古屋間の距離300km程北にある第2都市〈ポルト〉まで特急列車に乗って愕然。

車窓風景を楽しめるはずの窓ガラスの汚さは許し難かった。何時水洗いし、何時磨かれたか、その観光客をなめきった窓ガラスの汚さに野老は激怒した。

車窓風景を見るのも嫌だった窓ガラス。

何度もこの紀行文【愛しのポルトガル ポー君の旅日記】で、高速バスのフロントガラスのひび割れにガムテープや窓ガラスの

こびり付いた汚れの層に何とかせい!と言い続けて来た野老だった。

それがどうだ、列車もバスもタクシーの窓ガラスもみな昨今鏡のようピカピカに磨かれ輝いて、野老の汚れきった心までついでに磨く配慮もあり、それだけで野老は充分許しご機嫌になる。

観光国家への大革命は、乗り物の窓ガラス掃除革命からはじまった。

そのピカピカに磨かれた列車や高速バスは大西洋に面した西側では、首都リスボンを中心に北から南まで鉄道もバスも爽快に走っているが、

隣国スペインとの国境線の東側には鉄道もバスも北から南までの通し路線がない。

レンタカーで走ればいいのは分かっているが、左ハンドルということもあり、野老には荷が重い。

ポルトガルの人びととの素敵な出会いを求め、一日2万歩目標にさ迷い続ける撮影取材旅。

都会も山村も農村も漁村も石畳。電柱や電線のない石畳の道や路地をめぐり歩き、何時も仰げばさっぱりした青空が広がっている。

それも野老がある日突然いいだした〔ポルトガルブルー〕の空の色、青空であった。

そんな空の色を感じさせてくれる要因は、電柱や電線がないことであると気付く。

すべて石畳の下層に電線は埋め込まれているからだった。

『言われてみないと気づかないことだよね』と、さり気なくいいフォローを相棒は返してくれる。

いつも、感謝である。

追い求める旅には、一日2万歩が必要であったが、その2万歩を毎日歩かなければならないという悲壮感はない。

出会いを求め取材していれば、2万歩はとっくに過ぎている。

それも、こちらの道は角ばった石ころを、一つ一つ手で並べられた石畳道路造りの道である。

その上を自動車が走ればしっかり組み込まれた石塊も、一塊弾かれれば連鎖して石畳は壊れていく。

そのため、2平米ぐらいに仕切って、あちらこちらで手作業修復工事が行われる。

その根気強さが国民性である。その根気良さが何百年と代々継続され【国境の村】を守り続けて来た証ではないのか。

そう、思える野老でもある。

「けいの豆日記ノート」

田舎の村に行く場合、バスの便が1日に1本とか2本とかで不便なところが多い。

バスがあれば、まだいいのだが、行く方法もない場合もある。

車があれば、いいのにと思うこともある。

レンタカーを借りて国境近くの辺境の村をまわることも考えたこともある。

実際に、ポルトガルに住む友人に車に乗せてもらい、田舎の村をまわったことがある。

ポルトガルに住んでいる人でも標識などを判断するのはむずかしい。

郊外の丸い交差点で方向を間違えると、とんでもない場所にいってしまう。

高速道路でなくても結構なスピードを出して走るので、事故など起こしたら旅どころではなくなってしまう。

乗せてもらえるなら、楽で助かるのであるが、自分たちだけで運転をするのは、とっても無理のような気がした。

《一つ目・〈ピニェル〉に向かう》

石畳坂道の石魂をタイヤが噛み噛みしながら軽い音を響かせて、9時5分前にお約束のタクシーが登って来た。

昨日〈グアルダ〉のバスターミナルに高速バスが着くや否や、乗降口に立つ相棒はドアが開くと同時に流れ込んで来た標高1056mの高地冷気に『オエッ!』と息を詰まらせた。

バスの中で1時間半も睡魔と闘い寒さで起こされた相棒はタクシー乗り場に急ぎ、スカウトしたその運転手が宿の前で待つ我らに、

タクシーを態々(わざわざ)降り縁なし眼鏡の笑顔で迎えてくれるセニョールだった。

ゴマ塩頭の短髪、52歳。野老に似た、いい男である。お名前は、マヌエル・マルティスさん。

今日一日の案内人ドライバーであり、旧知友達感覚であった。料金体制は走行距離代+待ち時間代と相棒が昨日しかと話を付けてある。

温かい朝日がやっと差し込んで来た石畳をゆっくり下る。タイヤと石魂が織り成す音は、ゴロゴロ遠くで鳴る雷のよう。

野老にとっては、タイヤが石魂の凹凸を拾う振動を直接尻に響かせ、その感触が眠りを誘う心地よいリズムになる。

〈グアルダ〉の町から石畳の坂道を下って、幹線道路N221号線を北上する。

いくつかの村々を走り抜け、[セニョール・マヌエルタクシー]は、点在する野菜畑や葡萄畑の大地を突き抜ける1本道を快走。

天空は〔ポルトガルブルー〕一色の青空。

車窓風景を余り撮影しないカメラマンも緑色が濃い草原と限りなく美しい青空に魅せられ、座席後方右サイドのリアドアガラスを少し開けかけたが、すぐ閉めた。

風圧のバリバリいう音も然(さ)ること、外気の寒さに震え戦(おのの)いた。

まだまだ標高700mはあるだろうエストレラ山脈地帯だ。

カメラマンの『びっくりしたな、モー』のリアクションの可笑しさも手伝い、野老もセニョールもそればかりかカメラマンも笑って、それぞれの気持ちが弾けた。

フロントガラス前方の小高い丘に赤味を帯びた花崗岩の石積みの高い壁面が見え、その奥にひと際高く砦が見える。〈ピニェル〉の「歴史的な村」であった。

「けいの豆日記ノート」

昨日、バスターミナルからホテルまで、大きなスーツケースや荷物があるため、タクシーを使った。

ポルトガルの旅に行き始めた頃は、ケチケチ旅で、大きな荷物があっても、歩いていったりした。

しかし、石畳の道をゴロゴロしながら歩くのは、とてもたいへんなことであり、ケースの滑車が壊れそうであった。

これは、ケチる所が違うと思い、荷物があるときには、タクシーを使うことにしたのである。

タクシー代が、日本と比べると格段に安いのも助かったのである。

昨日のタクシーの運転手さんが、いい人ぽかったので、歴史的な村をまわるコースを頼んでみた。

料金も走ったメーターでとのことで、良心的であった。

《天空の庭園》

セニョール・マヌエルは相棒の希望を叶え、トゥリズモ(観光案内所)の建物前まで運んでくれた。

腕時計は9時35分。〈グアルダ〉からアッと言う間の、約36km・35分間の距離だった。

と言うことは、セニョール・マヌエルは100km/h以上のスピードで飛ばして来たことになる。

そう言えば対向車は1台もなかった。思い出した。ここは大草原の田舎道であった。

この田舎道を100kmほど南下すれば、巨岩巨石の〈モンサント〉。

そこでお世話になったジョン・ウエインも心に残るドライバー、いい奴だったと野老は思う。

白壁2階建の洒落た造りの建物。当然、記念すべき国境の砦と町並みを保存し、ポルトガルの観光スポットとして「歴史的な村」に認定されたのだ。

お約束通りトゥリズモの女性は美しかった。

地図と資料を只(ただ)でくれ、地図も細かく説明してくれる。聞き役は当然、相棒カメラマンだ。

トゥリズモが出て来る度に述べるも恥ずかしながら、野老は方向音痴である。

セニョール・マヌエルも、気付けば珍しげに館内見物中であった。

今までは、トゥリズモに入る用はなかった。野老と眼が合ったら、ニャリ微笑んだ。

日本人と6時間ほど付き逢うなんて滅多にないことだ。彼にも楽しんで欲しいと野老は思う。

艶っぽい女性の歓喜の声が起こる。相棒のつまんだ千代紙の折鶴が、係員のあの女性の掌(てのひら)に舞ったところだ。

素敵な笑顔であった。

高台のカステロ(城)に向かう。少し不揃いな石畳は当然坂道。

3mも積み上げた立派な石積は高い壁かと思う。だが予想外。

2階建民家の坂下側に花崗岩を積み上げた日当たりのよい広い庭園になっており幹の太い樹木もあった。

老婆が花々に水を撒(ま)いていた。

もう何十年何百年も崩れたことのない天空の庭園であろうか。『ボア タールドゥ』カメラマンが、こんにちはと声をかけた。

「☆☆♪☆♪ ボア ヴィアージェン!」結び言葉の、良い旅を!の意味だけは分かった。

『オブリガーダ! アデウシュ!』と応え、手を振った。当然、笑顔いっぱいは、忘れない。

今日の旅には、ポルトガル語ペラペラの友がいる。タクシードライバーのセニョールがお婆さんに説明してくれていた。

「ジャパオン ジャパオン!」手を振ってくれるお婆さん。野老も、そっとひと声かけた。「Tchau チャゥ!バイバイ!」だった。

「けいの豆日記ノート」

ピニェルの町は初めてであり、ガイド本にも載っていない。

日本にいるときに、グーグルマップで見たりもしたが、道路の地図であり、どのあたりが町の中心であるのかもわからない。

建物の名前は、病院とか、学校とかの記載しかない。

史跡名所などの記載があればいいのにといつも思っている。

なので、トリズモでもらえる地図はとても助かるのである。

教会の名前とか、コメントを書く際にとても助かるのである。

説明の文章が読めないのが残念ではあるが。

《14世紀の旋律》

14世紀の城跡が残るという〈ピニェル〉の青空の下にそびえ立つ石積の砦跡に向かって連なる古い坂道。

踏み込まれ息づいて来た頑強な石畳。かつてこの狭い石畳の道を幾多の人々が、どんな気持ちで行き来したか。

優しく子供の手を引き歩いた人、静かに涙して下って行った人、声を出し笑って友と踏みしめ登った人、激しく踏みつけて激走した兵士、

人それぞれの人生を背負っての重みをすべて受け止めた頑強な石畳。

踏みしめた石畳の石魂が14世紀のものである筈がない。

ただただ、踏みしめたその感触が14世紀につながっていると感じられればいいのだった。

貰った資料によると、〈ピニェル〉は軍事的な拠点としての歴史はローマ時代までさかのぼっているとあるが、その明記がない。

丘の上の砦跡から〈ピニェル〉の町が俯瞰で見ると、意外に町は大きく見えた。

トゥリズモの他に目立つ建物は、簡素で古典的な、サンタ・マリア教会。町の中心にある、ミゼリコルディア教会。

そのすぐ傍(そば)のロイス教会。市庁舎と地面からリズミカルに飛び出す噴水のある広場。博物館。

それにカメラマン絶賛の急な坂道にある洒落た観光客用二ュー公衆トイレがある。

ここの目玉は、野老が推薦ならば石積の石組の素晴らしさである。

それは将に芸術品と言っていい。見事で繊細な積み上げ技法と積み上げ模様である。

崩れた石積の民家や家壁も当時の面影風情を大切に残し、そのまま展示物のように保護されている。

硬く踏みしめられた石畳は前述のような温もりを充分感じさせてくれる。

大袈裟に言うなら、14世紀の空気が今も流れている自然の息使いが〈ピニェル〉には存在していた。

ポルトガル政府が認定した「歴史的な村」の意図はそんな所かも知れないと、野老は思う。

*「地球の歩き方」参照*

終わりまで、ポルトガル旅日記を読んでくださり、ありがとうございます。

・・・・・・・今回分は2017年5月に掲載いたしました。

|

Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫

Portugal Photo Gallery ≪Amar-Portugal≫ (14世紀の城跡が残る由緒ある町のピニェル)

(14世紀の城跡が残る由緒ある町のピニェル) 小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

小さな画面をクリックすると、大きな画面&コメントのページになります!

![]()

ピニェルの説明

ピニェルの説明

![]()

![]()

≪ピニェル≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!

≪ピニェル≫の手動・自動スライドショウはこちらからどうぞ!